在岁月浪潮中,民盟人才辈出,群星闪耀。他们或在学术钻研中勇攀高峰,或于文化传承里坚守初心,或予社会舞台无私奉献。特开辟“盟员大家”栏目,聚焦民盟代表性人士,为您展现他们的不凡事迹,探寻他们的精神力量,见证民盟人的担当与情怀。

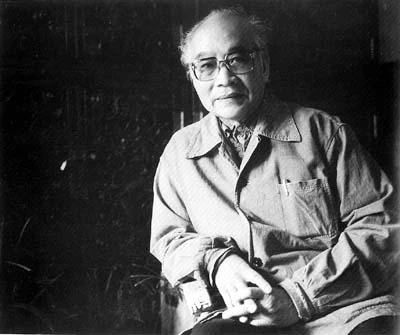

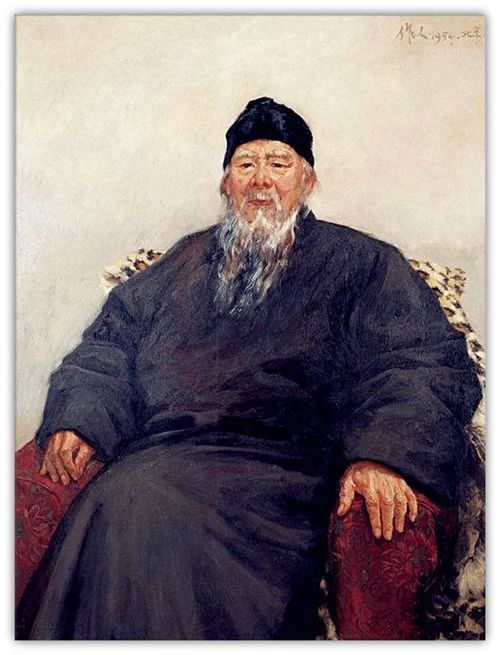

吴作人(1908—1997),祖籍安徽省泾县,生于江苏省苏州市。1951年4月加入民盟。画家、美术教育家,中国美术界的领军人物。

吴作人是安徽泾县人。在皖南宣城,有一句话非常流行,即“小小泾县城,大大茂林村”。这不仅是说茂林村在清代中期曾经繁荣富庶,而且指这一方宝地文风鼎盛。到了近现代,以画家吴作人、作家吴组缃、书法家吴玉如为代表“茂林三吴”更是名扬四方,如今的茂林镇还建有“泾县茂林三吴纪念馆”,常年向海内外参观者展示三位文艺大家的杰出成就。吴作人是继徐悲鸿之后中国美术界又一领军人物。新中国成立后,他先后任中央美术学院教授、教务长、院长,中国美术家协会主席等。在油画民族化道路上进行了可贵探索,他为国画带来新的审美享受,为新中国美术教育和美术创作繁荣作出了重要贡献。

对油画民族化的求索

吴作人早年在布鲁塞尔皇家美术学院学习油画。1943年4月至1945年2月,他用近两年的时间奔赴甘肃、青海、西藏等边陲采风写生,创作《祭青海》《甘孜雪山》《负水女》《玉门油矿》等一大批作品,沿途数次举办写生作品展。西北之行对吴作人形成自己独特艺术风格,包括后来从油画向国画转变,都产生不可低估的重要影响。徐悲鸿当年在《吴作人画展》中谈论其西北写生的收获说:“作品既富,而作风亦变,光采焕发,益游行自在,所谓中国文艺复兴者,将于是乎征之夫?”这不仅肯定其“作风亦变”的改观和进步,而且期许甚高,认为他是“中国文艺复兴者”的希望所在。

对油画民族化的求索,还引起吴作人对中国画艺术特征及作用的思考。他认为中国画主要用线条及水墨勾勒形象的表现方式,更切合传达中国人的思想感情,也更能体现千百年来形成的民族审美观念。因此,吴作人上世纪50年代在画油画的同时,不断尝试中国画创作,至60年代特别是70年代以后,油画只是偶一为之,国画逐渐成为他的主攻科目。他在《客有问——谈师造化、夺天工》一文中解释从油画转向中国画的原因:“我自己觉得,用中国传统的工具技法表现,比较更能达到自己艺术创造的要求。”

吴作人的中国画创作不蹈故常,一出手就别开生面:不论在表现对象的选择,还是在绘画语言的锻造上,他都以自己的睿智和见识,走出一条既迥异于古人又有别于今人、既富有个性色彩又饱蕴时代精神的独特道路。

从表现对象上看,他画得较多的牦牛、骆驼、熊猫等,都是以前中国画没有画过或绝少涉猎的,这本身反映他步入国画园囿之初,就决意不走别人走过的老路而要另辟蹊径,要给画坛创造新的形象、带来新的意趣。他有些作品的表现对象如鹰隼、金鱼、鸽子等,虽然已经有人描绘,但他以自己的构图、形象和笔墨予以呈现,同样给人耳目一新的审美享受。

做到这一点,源于他清醒的创新意识和执着的个性追求。他认为一个艺术家在人生观上需要“无我”,与人民群众打成一片;在艺术观上需要“有我”,自出机杼、别具一格、自成一家,以某种独创性呈现自己的面貌。

吴作人与一般国画家不同,他是在西画达到很高造诣、在画坛拥有较高地位(担任中央美院院长)的情况下,转而从事国画创作的。这不仅使他对绘画艺术本身已有深厚积淀和深刻理解,也使他对如何在高手如云的国画沃野开辟自己的艺术园地,有了充分的准备和更多的考量。

吴作人国画创作最值得注意的特点是“简雅”。所谓“简”,就是简练概括,举要治繁,以“少少许”胜“多多许”。所谓“雅”,就是正规文雅,如郑玄《〈周礼〉注》所说:“雅,正也,古今之正者,以为后世法。”他《在中国画创作组谈人物画的刍见》一文里说:“我以为艺术品的好,应是完整的、能通过简练的形象充分表现内容,用最简练的语言表达最充分的感情。中国美术的优秀传统特点在于简练中充分传出神韵,笔墨少而意境充分。充分不等于繁琐,简练不是简单。无限制地加工并不就是好。”

绘画需要“取舍”,但取什么?舍什么?关键在于“能立意才知道取舍”。如他一幅名为《知白守黑》、以鸽子为题材的佳作,只有一黑一白两只鸽子放在画面中下部,其余部分大片空白,左上角题有篆书标题和行书落款。“知白守黑”语出《老子》二十八章,原意是说虽知晓明白,当守之以沉默。后人把它运用到画论和书论中,表达虚实互补、黑白相生等形式规律。这幅作品以异常简洁明了的构图和形象,生动诠释中国书画奥妙无穷的计白当黑和黑白互济的辩证思想,以至传达了有无相生、得失相随的玄学哲理。

他不仅是一个技巧全面、画艺高超的巨匠,还是一个勤于思考、善于立意、擅长以精练绘画语言表现深邃丰富思想的大师。

来源:中工网

作者:钱念孙(民盟安徽省委会理论研究会会长,原民盟安徽省委会副主委、安徽省文艺评论家协会主席)

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 北京频道

| 北京频道

津公网安备 12011302120484号

津公网安备 12011302120484号