当31幅《一鸣惊人图》从陈升栋先生的案头,辗转回到胪雷村少年的手中,宣纸上未干的墨香里,飘着的是一个游子半个多世纪的乡愁。

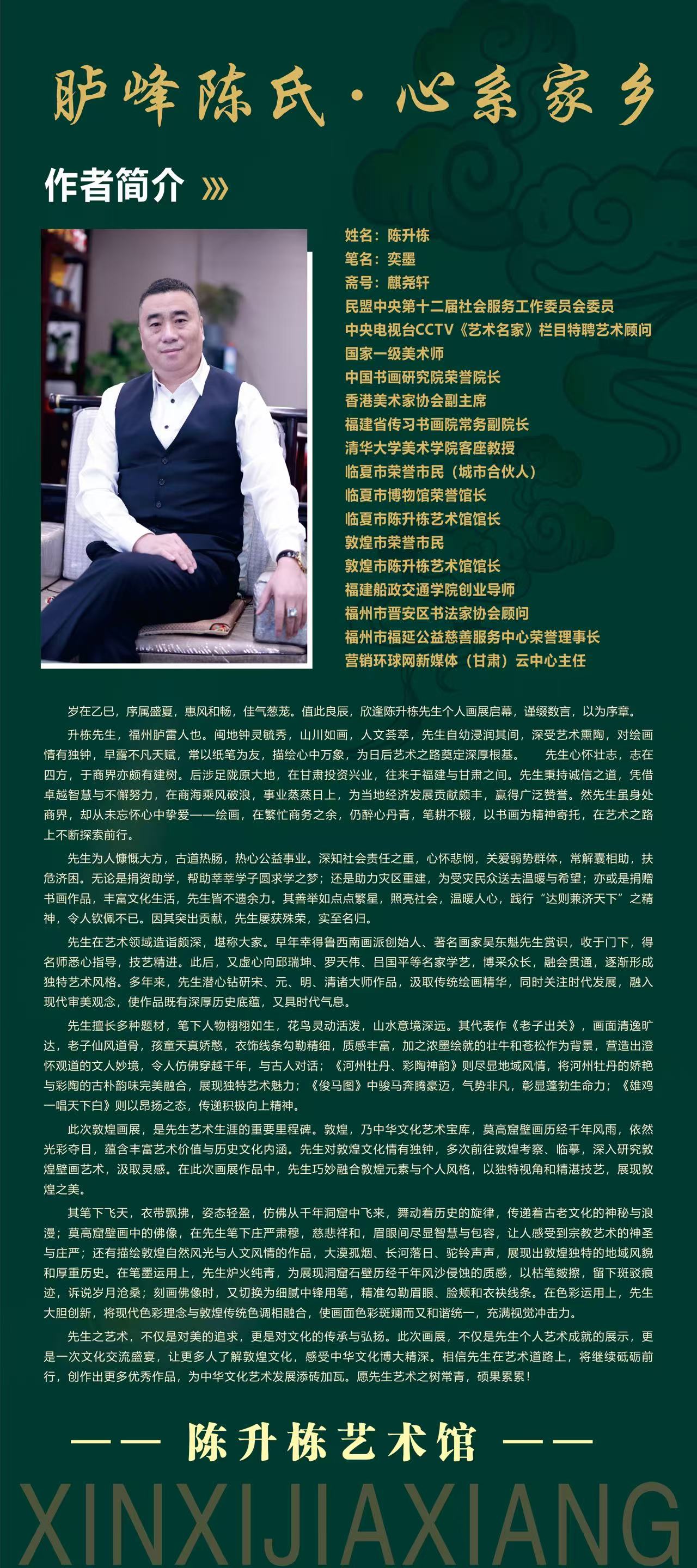

先生是从胪峰山下的老屋里走出去的。那时他还是个攥着粉笔头在墙上涂鸦的孩子,看蝉在槐树上蜕壳,听长辈说“要学蝉,耐住性子,才能叫响整个夏天”。如今他成了国家一级美术师,笔名“奕墨”里藏着对笔墨的执着,斋号“麒尧轩”里盛着对文化的敬畏,可每次提笔,最先浮现的,还是故乡那棵老槐树,和树上震耳的蝉鸣。

他画《一鸣惊人图》时,总在深夜。案头摊着从胪雷村捎来的新茶,窗外是异乡的月光,笔下的蝉却分明带着故乡的体温——触须要像村口石板路的纹路,翅膀要染着闽地晨雾的润,连振翅的姿态,都得有少年人不服输的劲儿。他知道,这些孩子里,有人像当年的他一样,在油灯下啃书本,在田埂上数星星,他们需要一点光,一点“再难也能撑下去”的底气。

9660万港元的收藏价值,他从未放在心上。在临夏捐建艺术馆时,他说“文化要扎在土里”;在敦煌临摹壁画时,他说“传承要连着根”;如今对着故乡的孩子,他只想把最实在的鼓励,包进墨里。画里的蝉,不是标本,是活的——是那个在泥土里熬过漫长黑暗,终于挣开硬壳,迎着阳光张开翅膀的生命。他想让孩子们摸着火辣辣的蝉背时,能懂:所有的光鲜,都藏着不为人知的坚持。

先生总说,自己欠故乡一幅画。年轻时忙着闯天下,把他乡当故乡;如今鬓角染了霜,才明白最牵肠的,还是祠堂前的石板路,是母亲站在巷口喊他回家吃饭的声音。他把这份亏欠,都画进了送给孩子们的蝉里——让蝉的翅膀载着乡愁,让蝉的鸣声捎去叮咛:“好好读书,走出去看看世界,但别忘了,根在这里。”

少年们接过画时,指尖触到的或许只是宣纸的微凉。可多年后,当他们在异乡的街头看见相似的蝉,当他们在人生的岔路口犹豫不前,会突然想起这幅画:想起墨色里藏着的故乡的风,想起蝉眼里映着的先生的目光,想起那个从胪雷村走出去的老人,如何用一支笔,为他们架起了一座从故乡通往远方的桥。

墨会淡,画会旧,但那只蝉会永远在纸上振翅。就像先生的牵挂,永远在风里,一到夏天,就顺着蝉鸣,回到胪雷村的屋檐下,轻轻问一句:“孩子们,都还好吗?”

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 甘肃频道

| 甘肃频道

津公网安备 12011302120484号

津公网安备 12011302120484号